下图展示的是IGBT的输出特性曲线,即在给定的栅极-发射极电压VGE下,集电极电流IC与集电极、发射极电压VCE之间的关系。它由两个工作区域组成,正向电流-电压特性位于第一象限,反向电流-电压特性位于第三象限。

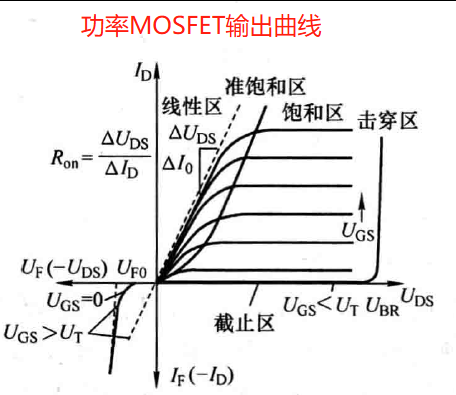

当集电极-发射极之间加正向电压(即VCE>0)时,IGBT输出特性曲线类似于功率MOSFET,包含了截止区、线性区、饱和区和击穿区。

1、当VGE<Vth时,IGBT处于截止区,由J2结(Pwell与n-漂移区组成的PN结)承担外加的正向电压。如果外加VCE高于J2结的击穿电压,那么IGBT就会发生击穿,进入击穿区。

2、当VGE>Vth时,Pwell表面反型形成沟道,器件处于正向导通状态,集电极电流Ic随随VGE的升高而逐渐增大(得益于沟道载流子密度增大)。

在较低的VGE下,随着VCE的增加,集电极电流Ic会达到饱和,IGBT此时就处于线性放大区;

在较高的VGE下(VGE>VCE时)集电极电流不再饱和,IGBT就处于饱和导通区,此时饱和压降很低;

注意区分,这里IGBT的饱和区和线性放大区与功率MOS相反,IGBT的饱和区状态与功率MOS的线性区类似,IGBT的线性放大区与功率MOS的饱和区状态类似。这是因为:

IGBT位于线性区时,IGBT形成的沟道较弱,无论是电子注入还是空穴注入都相对较弱,电导调制不明显,此时IGBT的输出电流由栅极控制,主要是电子电流,VCE的变化对电流的影响不大;对应着功率MOS的饱和区就是功率MOS的VDS较高,沟道夹断,ID几乎不受VDS增大的影响,ID饱和,呈现恒流特性,也就是功率MOS是电流饱和;

而IGBT位于饱和区时,VCE相对于VGE较大,此时空穴大量注入,沟道也存在电子注入,此时就会在漂移区发生显著的电导调制效应,漂移区电阻急剧下降,IC随VCE线性增长,即IGBT饱和区是电压饱和;对应着功率MOS的线性区,VDS较小,沟道还未夹断,DS之间形成了连续的导电通路,ID随VDS线性增长。

值得注意地是,IGBT的输出特性曲线起始于VCE=0.7V,这是因为在芯片背部集电区与n-漂移区位置多了一个PN结,而功率MOS芯片背部是N+漏极区,则其输出特性曲线从0V开始。

3、当在集电极-发射极之间加反向电压时(VCE<0),IGBT就处于反向工作状态,J1结(即集电区P+与漂移区n-形成的PN结)承担着反向阻断电压。但这个结因P+集电区的高掺杂,所以此结击穿电压较低,所以导致IGBT无法承受较大的反向偏压。

由于IGBT结构存在MOSFET,在一定的栅极-发射极电压VGE下,当集电极-发射极电压VCE较高且大于集电极-发射极饱和电压降VCE,sat时,MOS结构沟道末端就会出现夹断现象,与功率MOS类似,但是IGBT的集电极电流并不会像功率MOS那样ID饱和,这主要是因为IGBT工作时存在沟道调制效应和电导调制效应。

沟道长度调变效应就是在一定栅极-发射极电压VGE>Vth下,IGBT的VCE较低时,沟道电子成均匀分布,沟道电阻较小,集电极电流IC会随VCE增大而增大。而当VCE增大到一定程度时,沟道末端的电势逐渐增大,沟道电子逐渐成非均匀分布;当VCE>VCE,sat时,沟道在靠近n-漂移区一侧出现夹断线性(注意这不是沟道断开不能导电,是沟道长度缩短了,导电通路依然存在)。

随着VCE继续增加,夹断点逐渐向发射极一侧移动,使得沟道长度减小,继而沟道电阻也减小。这个夹断点的电压降依旧保持在VCE,sat,无论它怎么移动。

所以,在给定的VGE下,随着VCE的增加,沟道电阻减小,电子电流增大,集电极总电流IC增大,表现在输出曲线就是电流上翘。这个现象称为IGBT的沟道长度调变效应。

IGBT的转移特性

IGBT的转移特性是指集电极电流IC与栅极-发射极VGE之间的关系,下图里曲线与横轴交点就是阈值电压值。

与功率MOS类似,

VGE<Vth时,器件处于关断状态,器件中几乎没有电流通过;

只有当VGE>Vth时,沟道形成,器件开通,集电极-发射极之间才会有电流通过,且IC随VGE的增大而增大。

这里引入一个概念就是跨导的概念,跨导是IGBT的转移特性曲线的斜率,用以表示MOS结构栅极控制集电极电流大小的能力。跨导越大,表示栅极控制能力越强。

当VCE一定时,跨导gm表示为:

IGBT转移特性曲线中另一个特征参数就是阈值电压,这个在前文:阈值电压详解已经详细描述。